Fare politica culturale non significa più semplicemente e soltanto promuovere le arti all’interno e all’esterno del nostro Paese, ma significa pensare ai valori e al modello di società che vogliamo domani.

Come scrive giustamente François Materasso in una sua introduzione per il Consiglio d’Europa (Rithink Cultural Policies – Ripensare le politiche culturali), una politica o un’azione che sembra relativamente disconnessa dalla cultura può avere un largo impatto, anche non voluto, che tocca la cultura stessa. Applicare un tasso d’Iva a riparazioni di immobili esistenti ma non a nuove costruzioni potrebbe sembrare una misura fiscale votata a incrementare il parco immobiliare. Incentivando però la demolizione e la sostituzione di vecchi palazzi, l’impatto di questa politica sul patrimonio culturale materiale esistente potrebbe essere maggiore di ogni precedente impegno formale nel settore proprio del patrimonio. La questione del “ruolo pubblico” nella promozione di un “ambiente culturale” resta quindi fondamentale, insieme a quella delle modalità e ragioni d’intervento del pubblico laddove esiste anche un’offerta privata.

Grazie alla capacità degli autori di trattare il tema secondo una pluralità di approcci, settoriale e trasversale, Italia reloaded, volume edito di recente da Il Mulino e scritto a quattro mani dallo storico dell’arte e ricercatore Christian Caliandro insieme con il professor Pier Luigi Sacco, economista della cultura, costituisce il prologo perfetto per un viaggio nel mare magnum delle vicissitudini italiane che potrebbero essere superate o aiutate proprio attraverso la cultura. Un viaggio che speriamo prenda la direzione di un porto sicuro, e a cui vorremmo contribuire con soluzioni, idee, rifornimento. Attraverso la cultura, appunto.

Se per rifornimento si intende generalmente ogni attività volta a procurare ciò che è necessario per l’efficienza o il funzionamento di qualcosa, questo è ciò di cui il sistema Italia sembra avere più bisogno in questo momento. Come? Italia reloaded presenta alcune prime proposte.

L’arte e la cultura italiane sono da tempo immemore – insieme al più recente mito del made Italy – strumenti di diplomazia internazionale; ma fanno parte di una strategia nazionale? O lo sono ancora, al di là di operazioni di facciata e mantenimento?

Svizzera, Norvegia e Bulgaria stanno investendo sulla cultura

Di recente abbiamo assistito ad alcuni gravi accadimenti che hanno dimostrato la fragilità delle nostre attuali politiche culturali e del mancato valore strategico che viene attribuito dalla maggioranza dei nostri amministratori pubblici, erroneamente oggi più che mai, a questo settore. Basti citare a titolo di esempio e per riflessione in questo senso il dramma dei crolli nel sito archeologico di Pompei riportati dai media internazionali; l’occupazione del Teatro Valle a Roma da parte di precari dello spettacolo; il reintegro del Fondo Unico per lo spettacolo da parte del ministero a fronte di forti proteste del settore, o ancora i dati riportati da Federculture secondo i quali lo Stato ormai impegna in cultura lo 0,21% del proprio bilancio (cioè 21 centesimi ogni 100 euro spesi) che equivale a una spesa procapite di 25 euro l’anno, contro i 46 euro della Francia. Il bilancio del Ministero per i Beni e le Attività culturali negli ultimi cinque è diminuito di oltre il 22% (da 2201 milioni di euro del 2005 a 1710 del 2010). Per il 2011 lo stanziamento rischiava di scendere ulteriormente a circa 1.429 milioni di euro con un ulteriore flessione del 16%. A ciò va aggiunto che tranne in caso di decisioni coraggiose, la manovra finanziaria limiterà drasticamente gli investimenti culturali anche per i Comuni e le Regioni malgrado le dimostrazioni d’intenti, lodevoli, in senso contrario. La tendenza alla riduzione dei fondi è lontana dall’essere un’eccezione, anche a livello europeo degli altri Stati membri, quando invece a livello comunitario l’indicazione prodotta dalle istituzioni pone sempre più al centro del progetto politico le “sfide culturali” che il modello di sviluppo europeo è portato ad affrontare e scegliere. Fortunatamente esistono anche casi contrari che si dimostrano di successo: tra gli altri, la Svizzera ha recentemente aumentato di 50 milioni il budget destinato al settore culturale per sostenerne la crescita tra il 2012 e il 2015, come riporta La Tribune de Genève del 1 luglio 2011; stessa tendenza a un aumento costante si registra in Norvegia, nonostante la crisi; in Bulgaria, secondo Compendium for cultural politicies, il fondo nazionale per la cultura, operativo dal 2000, è stato raddoppiato.

L’Italia passatista, conserva male e produce poco

A fronte di questi dati, le osservazioni principali di Italia reloaded riguardano da un lato l’attuale sbilanciamento tra «conservazione» e «produzione» culturale contemporanea trattata con riferimento all’aspetto fruizione (e dove su intelligenti pratiche di conservazione, innovative, integranti come all’estero antico e moderno, sembra prevalere una logica difensiva, passatista e non inclusiva della “salvaguardia”). Dall’altro, la critica di un approccio “redditizio” del patrimonio culturale, secondo la metafora del “tesoro” o del “giacimento petrolifero” a cui attingere senza troppi sforzi e senza una reale visione (valorizzazione). Parallelamente vengono sfatate (quanto necessario) quelle leggende urbane che attribuirebbero all’Italia, tra le altre, la detenzione del 50% a volte addirittura 75% del patrimonio culturale mondiale (la realtà è che all’Italia spettano 45 siti – il primato riguarda semmai questo punto – per un totale del 4,78% nazionale della distribuzione totale dei siti Unesco nel mondo; segue la Spagna con 42 e la Cina con 40 – (se fossimo in un campionato si direbbe che “la partita è ancora tutta da giocare”…).

Il libro indica quindi per quali ragioni tornare a riflettere sulla questione della «produzione» rappresenterebbe una scelta strategica per il Paese in questo specifico momento, e più in generale guardando al futuro.

La convegnite? Una patologia italica

Spassosissimo il passaggio sul modello del “convegno sulla cultura” (perché in Italia di cultura si parla, e molto, in realtà) e della sua drammaturgia. Gli addetti ai lavori non potranno che calarsi in questa descrizione che racconta con grande humour le vicissitudini kafkiane di questo “oggetto” non ben identificato (il convegno sulla cultura) dove “non si discutono in modo approfondito e documentato uno o pochi singoli aspetti” all’ordine del giorno, ma si tende invece, troppo spesso “a dare una carrellata di opinioni capaci di sollecitare l’attenzione del pubblico e per catturare quella labile degli amministratori pubblici, se per avventura sono presenti nel momento in cui si è chiamati a parlare”. Le eccezioni a questo quadro esistono, per fortuna, ma restano tali. Andrebbe unicamente aggiunto rispetto a quanto riportato che il fenomeno in realtà non è unicamente italiano, anzi. La differenza che prevale all’estero, forse, è un miglior bilanciamento tra la regola e l’eccezione.

Va comunque riconosciuto che i convegni sulla cultura sono diventati “l’arena nella quale si formano e si misurano le posizioni che alimentano il dibattito, e finiscono … per informare di sé le scelte strategiche in materia culturale nel nostro Paese” e altrove. Almeno finché se ne parla la cultura esiste.

Bemolle: «paradossalmente – riporta lo studio – l’Italia, il Paese che ha la cultura nel suo Dna, è anche quello che è rimasto in questo campo aggrappato a vecchi schemi e a concezioni obsolete, prima fra tutte la distinzione netta tra la salvaguardia del patrimonio artistico e produzione culturale contemporanea».

La ragione della paralisi dell’attuale «sistema Italia» – una stasi sociale, politica e culturale, se non anche economica -, viene identificata in maniera originale dagli autori nella «sostanziale rimozione (amnesia collettiva) a cui sono stati sottoposti gli anni Settanta, la cui percezione generale si poggerebbe su una dissociazione di fondo tra politica e produzione culturale. Dissociazione che solo negli ultimi anni comincerebbe ad essere ricomposta “attraverso la ricostruzione narrativa del periodo operata da scrittori e registi”. Ogni forma di «pensiero divergente», cioè “ogni forma, anche creativa, di dissenso legata a quel periodo” (gli anni Settanta, ndr) sarebbe “stata messa da parte, esclusa, soppressa, e frettolosamente connessa con la violenza politica”. Ne sarebbe risultata una «marginalizzazione» che ha portato il nostro Paese a cominciare a «diffidare delle idee (quelle vere) in quanto tali, contrapponendole semplicisticamente alla retorica del fare» (ogni pensiero originale e innovativo, sempre secondo gli autori, è per definizione, e in una certa misura, divergente).

Isolamento e rimozione dei pensieri scomodi

È solo alla luce di questi fatti che Caliandro e Sacco riescono a spiegare (spiegarsi) o cercare di capire il timore – tradotto in un diffuso atteggiamento sociale – della “forza innovatrice delle idee”.

Sempre secondo la tesi del libro, basata su dati statistici raccolti e comparati, è invece provato che «i Paesi che hanno saputo essere davvero dinamici in questi anni (Caliandro e Sacco pensano soprattutto a quelli nordeuropei che capeggiano tutte le classifiche globali della capacità innovativa) sono proprio quelli che nei decenni precedenti hanno saputo dare uno spazio sociale e persino istituzionale al pensiero divergente e alla composizione lucida dei conflitti; (Paesi dove) il pensiero scomodo ma costruttivo costituisce la base stessa del dibattito politico, inteso come ragionamento sul senso e sul futuro della convivenza comune e dei problemi che questa presenta».

Fino a qui l’analisi sembra più sociale che culturale, ma man mano che si avanza nel libro si comprende come una certa pratica delle politiche culturali e della “conservazione” nel senso di “salvaguardia” negli ultimi trent’anni (dai famosi anni Settanta appunto) avrebbe partecipato alla costruzione e al mantenimento di questo clima di “rimozione”, di “psicosi collettiva”. Il richiudersi in un recupero nostalgico, “quasi ossessivo”, di colli a punta e colori sgargianti, di oggetti dal design fantascientifico non sarebbe che “trasformazione/deformazione/idealizzazione del decennio (dopo averlo depurato) degli elementi più sporchi e disagevoli oppure – in maniera anche sottile e raffinata – (dopo aver disinnescato, svuotato) quegli elementi nel momento stesso in cui (li si è resi) glamour, appetibili (…)”.

Vichy, il franchismo e le scuse (mai presentate) del Sol levante

Anche in questo caso, l’unica osservazione che si potrebbe fare è che ci sentiamo di non poter condividere completamente il sentimento che si tratti unicamente di un “caso italiano”, rispetto al quale l’effetto “rimozione” di alcuni periodi storici complessi e recenti non sarebbe integrato in maniera matura e dialettica nel dibattito politico quotidiano. Basti pensare ai sentimenti francesi ancora confusi ed imbarazzati in riferimento agli atti del regime di Vichy – solo recentemente, per esempio, e ancora con grande precauzione la società di trasporti ferroviari Sncf ha ammesso la partecipazione alla deportazione di ebrei di Francia; o ancora alle vicissitudini degli stessi anni Settanta in Germania, al periodo franchista spagnolo per il quale solo nel 2004 è stata istituita una commissione d’inchiesta da parte del governo sulle vittime del regime conclusosi nel 1975 parallelamente all’inchiesta sulle vittime della Seconda guerra mondiale. Si pensi infine al Giappone, Paese martoriato, certo, ma che almeno per quanto riguarda le responsabilità delle proprie élites non ha ancora ufficialmente riconosciuto e rese pubbliche scuse per le violenze perpetrate alle popolazioni invase nella prima metà del Novecento durante la sua fase imperialistica in Cina e Corea.

Ciò però non significa che la causa della stasi italiana indicata da Caliandro e Sacco non sia in effetti da ricercarsi, tra le altre, e con particolare attenzione in questa “rimozione” di un decennio “scomodo” e che non sia utile studiare come in altri Paesi si sia riusciti a risolvere la difficile equazione della reintegrazione di una memoria storica basata su fatti e non su una ricostruzione mentale lontana dalla realtà di quanto avvenuto.

Ciò però non significa che la causa della stasi italiana indicata da Caliandro e Sacco non sia in effetti da ricercarsi, tra le altre, e con particolare attenzione in questa “rimozione” di un decennio “scomodo” e che non sia utile studiare come in altri Paesi si sia riusciti a risolvere la difficile equazione della reintegrazione di una memoria storica basata su fatti e non su una ricostruzione mentale lontana dalla realtà di quanto avvenuto.

Potremmo anzi ipotizzare che i danni della stasi italiana siano più gravi che altrove rispetto al potenziale di sviluppo che l’Italia avrebbe potuto raggiungere con un diverso approccio, che continua tutt’oggi dunque, da parte della nostra classe politica, relativamente a un recente passato.

L’invito alla nemesi, al reale recupero storico e del valore culturale di questo “buco” rappresentato dal trauma degli anni di piombo è ben dettagliato e argomentato con cura nella prima parte di Italia reloaded, ed è ancora attuale.

Costituisce inoltre il punto di partenza, la ragione, per ciascuno dei due capitoli successivi del libro. Pur non volendo sorvolare quindi l’importante e ricco lavoro di ricerca sulle correnti artistiche e la produzione culturale degli anni Settanta e oltre in Italia e altrove (primo capitolo) in questo frangente è interessante concentrarsi su alcune idee concrete degli autori su come “rimettere in moto” la macchina, uscire dalla stasi.

Come risvegliare la Bella addormentata

Ed è questo il motivo di apprezzamento del libro: disegnare delle proposte anche se la fase della critica è lunga… al punto tale da dipingere talvolta di colori così funerei lo “stato” del Paese (bel) che il lettore è spinto a cercare tra le sue conoscenze le ragioni per cui l’Italia conta ancora e nonostante tutto alcune eccellenze – includiamo gli autori tra queste – di cui essere fieri! (Capiamo naturalmente lo stile provocatorio del testo e i suoi validi obiettivi).

Criticare quello che ci siamo persi negli ultimi trent’anni in cui il Paese ha “giocato” a fare la Bella addormentata nel bosco può essere utile per capire cosa abbiamo mancato, se è produttivo integrarlo nella fase di risveglio e come. Ma ciò che importa è se quest’analisi è mirata a cercare un cambio di paradigma; altrimenti si rimane bloccati su un sentimento negativo, di fallimento. E in generale ci piace fare le vittime sacrificali, come richiamato anche in Italia reloaded attraverso i dati di uno studio 2008 dell’Ipsos: una grande percentuale di italiani sembra tendere (in effetti) a credere che i mali congeniti del nostro Paese dipendano sempre da agenti esterni, “trascurando, come evidenzia (…) Anna Maria Testa il fatto che mai come oggi il mondo occidentale (e non solo, ndr) ha avuto a disposizione informazioni, strumenti, stimoli per sviluppare la propria creatività”. Ci permetteremmo di aggiungere: disfunzioni legate alla frattura digitale a parte, che pur rischia di creare importanti ineguaglianze tra Nord e Sud, Paesi sviluppati e non, parallelamente a nuove forme di élites, anche secondo alcuni autorevoli autori tra cui John Holden per il British Council. L’eldorado digitale e le altrettante agende politiche (ed economiche) che lo accompagnano vanno quindi preparate e “manipolate” con cura.

Nell’essenziale, Italia reloaded riesce in maniera convincente:

1 – ad argomentare in maniera sensata e finalmente chiara il perché investire in cultura non sia una spesa superflua ma una necessità alla stessa stregua del costruire ospedali e autostrade, con le dovute proporzioni naturalmente. È demagogico dire che con la “cultura non si mangia”. La cultura non viene “dopo”, è una pre-condizione (concetto cardine delle teorie sviluppate da Sacco e dal suo team di ricerca). Se promossa, analizzata ed utilizzata come tale è quel motore che permette a un Paese di “essere pronto a fronteggiare le nuove sfide della conoscenza”.

2 – (ancora più importante, in legame con il dibattito sulle politiche culturali in Europa) a evidenziare i limiti di quel pensiero dominante che si interessa oggi alla cultura a) “in quanto produce un significativo impatto economico di qualche tipo”, b) o come strumento di marketing territoriale e urbano, pratica di cui Italia reloaded illustra chiaramente i limiti e le conseguenze negative sui territori quando usata unicamente, riassumerei, “per stampare cartoline e cataloghi per turisti”.

La strategia del volano

Sembra in effetti “ora quasi che la cultura possa trovare un proprio diritto ad esistere solo se e in quanto produce un significativo impatto economico di qualche tipo”, o, aggiungiamo, altri obiettivi come la coesione sociale, il dialogo interculturale, la valorizzazione dei territori e così via. Come giustamente gli autori commentano sulla questione dell’impatto economico, che nessuno vuole criticare, anzi, vi è tuttavia “alla base di questo repentino cambio di atteggiamento … un sostanziale fraintendimento delle ragioni e dei modi attraverso cui si attiva questo ponte tra cultura e economia” o tra cultura e gli obiettivi di altre politiche pubbliche. Caliandro e Sacco riprendono il concetto utilizzando la metafora del volano e gettando una sfida sia al pubblico che agli amministratori pubblici e organizzatori di mostre/eventi attraverso le osservazioni di una visita di Alberto Arbasino alla Fondazione Beyler a Basilea: “Più di cento Picasso surrealisti in maggioranza dal Musée Picasso parigino noto a tutti – e adiacenti al surrealismo di Magritte – davvero urrah! Basta però sedersi nelle sale attigue dove ci sono i Rothko e i Van Gogh e le Ninfee di Monet …. Tralasciati qui, anche dagli italiani che farebbero ore di pullman e code per vedere i medesimi in un contenitore bizantino o su un cocuzzolo gotico. Però, qui, alla precedente retrospettiva di Rothko si possono ricordare file lunghissime e affollamenti “da stadio”….”.

L’evidenza è sotto i nostri occhi, anche se Arbasino ci appare un po’ troppo fiducioso (o forse un po’ blasé qui?, dando per assunto che tutti conoscono i Picasso del museo omonimo di Parigi). Non è diabolico sfruttare le tecniche del marketing nella cultura, lo è però (e torniamo alla metafora del volano, “strumento che serve ad accendere un motore”) utilizzarla unicamente “quando è strumentale ad attivare qualcos’altro”.

La legge di Murphy

La legge di Murphy

“Applicando questo concetto alla cultura (quello del volano, ndr), è evidente l’idea che essa serva a innescare qualcosa che non sia cultura – il che porta alla distorsione della politica culturale fatta di eventi. Si perde così il tema del valore intrinseco della cultura, della qualità dell’esperienza culturale che viene giustificata nella misura in cui produce altre conseguenze quantificabili – i famosi indotti”. Ne segue l’avverarsi nefasto della famosa legge di Murphy (se ci sono due o più modi di fare una cosa, e uno di questi modi può condurre a una catastrofe, allora qualcuno la farà in quel modo): “questi ultimi (gli indotti, ndr) portano sempre di più peraltro soggetti che si trovano a gestire situazioni culturali in crisi di finanziamento o di legittimazione a doversi legittimare non per la qualità del programma culturale, per i riconoscimenti, o per l’originalità, ma per il fatto di aver prodotto un numero X di pasti al ristorante e pernottamenti negli alberghi”.

E vi assicuro che è così non solo in Italia: un mio collega manager culturale mi raccontava di come non avesse fondi per pagare il cachet degli artisti ma potesse offrire fantastiche stanze d’albergo a giornalisti e invitati, perché la pubblica amministrazione finanziatrice accettava la seconda spesa ma non la prima. Kafkiano vero? Come non ottenere due piccioni con una fava, che riassume in un detto popolare l’obiettivo che dovrebbe essere di tutti: quello della migliore efficacia di risultati nel realizzare un azione X (in questo caso dell’utilizzo di fondi pubblici).

Perché investire in cultura quindi?

A) Per divenire (o tornare ad essere) attrattivi a livello internazionale? In effetti, a chi non piace sedurre? Solleva l’auto-stima.

B) Per competere nell’arena delle città e delle economie creative?

Anche, tanto che queste producono Pil ma soprattutto luoghi dove è piacevole abitare.

Tuttavia parlare di “città creative” e delle famose tesi di Richard Florida si avvicina in alcuni casi all’esercizio del puro marketing territoriale; il modello in sé, a cui va comunque riconosciuto un reale interesse, comincia a essere analizzato anche nei suoi limiti, che saranno dunque da prendere in considerazione – oltre al fatto che dubito che tutte le città possano adottare lo stesso modello di sviluppo; le altre diventerebbero città di “serie B”? e i loro abitanti sarebbero destinati a guardare con invidia e senso di inferiorità i loro compari della nascente e glamour “creative class”?Non credo, almeno spero, e non appare nemmeno nei propositi di Calandro e Sacco. Ma il punto va comunque studiato.

Parlare di industrie culturali e economie creative, poi, comporta la riflessione sulla standardizzazione (rischio di) dei gusti e delle pratiche, la concentrazione di alcuni canali di distribuzione (legati a soggetti produttori), nonché dello sviluppo di atteggiamenti a-sociali, violenti, negli individui più giovani e di altre variabili di aggiustamento che sono da prendere in considerazione.

Il capitale umano

Più semplicemente e principalmente, seguendo anche il pensiero di Christian Caliandro e Pierluigi Sacco, il motivo essenziale per investire in cultura dovrebbe essere per “costruire dei modelli di relazione nei quali la qualità dell’esperienza faccia da collante, (in una dimensione in cui) si impara letteralmente a partecipare all’esperienza culturale e a far diventare la cittadinanza un momento di questa costruzione condivisa”. Come? Preoccupandosi non tanto della qualità dell’audience (scompare quindi l’odiosa distinzione tra cultura “alta” e “bassa”) ma sul “modo in cui una determinata esperienza culturale agisce sul “bilancio cognitivo” di chi vi partecipa, come forma di accumulazione di capitale umano, sociale e culturale-identitario, che sono il prodotto della partecipazione attiva e consapevole dell’esperienza, … (senza) replicare banalmente le competenze e le aspettative del pubblico a cui si rivolgono, (malgrado) un possibile primo riscontro immediato”.

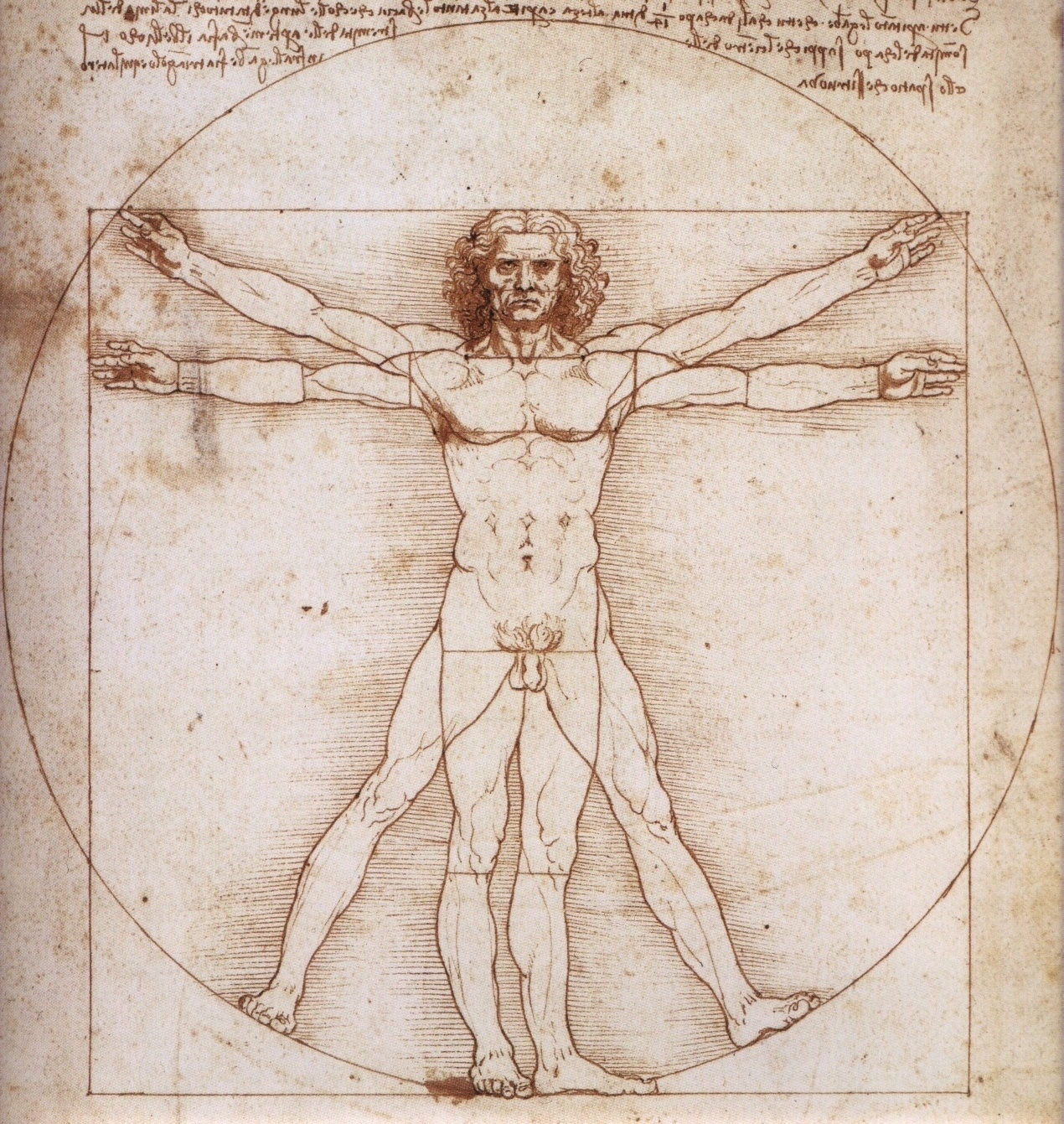

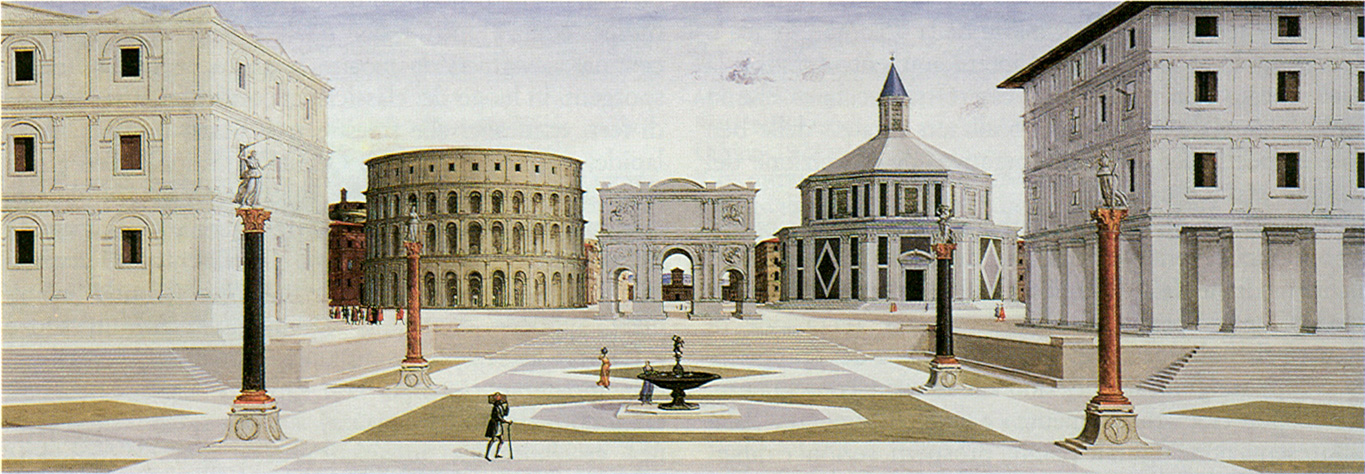

Cosa comporta questa posizione? Il fatto che “le dinamiche che hanno permesso alle famose città d’arte italiane di acquistare fascino e capacità attrattiva nei secoli, non oggi, (erano per l’appunto) i processi di creazione e innovazione culturale, (ma queste dinamiche) sono state sostanzialmente sradicate dal loro tessuto culturale generativo. Quando vi abitavano e lavoravano alcuni fra i più importanti artisti e uomini di pensiero del loro tempo, le città italiane erano luoghi culturalmente vivi, ospitali, aperti allo scambio intellettuale, alle estetiche più ardite e innovative, e a questa vivacità relazionale partecipavano segmenti molto ampi del tessuto produttivo e sociale: i banchieri, gli imprenditori, gli artigiani, i politici. Quando una nuova opera d’arte veniva presentata alla città, tutta la comunità (…) riteneva che quell’evento la riguardasse e la interrogasse in prima persona”. Oggi tutto questo non accade più, scrivono Caliandro e Sacco, “le nostre città non sono (sia pur con significative eccezioni) più in grado di attirare stabilmente gli artisti e gli intellettuali, che preferiscono vivere e lavorare in contesti dove esiste una maggiore cultura del rischio, della scoperta, … in cui c’è chi è disposto a investire sulle idee più interessanti per farle crescere, anche quando non è ben chiaro dove porteranno”. Le osservazioni mosse rispetto a una certa gestione “museale” delle nostre città d’arte, completamente orientata verso il consumo turistico e con scarsa attenzione alla dinamizzazione e partecipazione di una domanda locale è un altro punto largamente sviluppato in Italia reloaded.

La partecipazione attiva

La partecipazione attiva

Infine è importante investire in cultura per fornire gli strumenti realizzativi e cognitivi per far fronte in modo pro-attivo “all’epoca dell’intelligenza di massa”; “accesso alla cultura cioè non più come ‘acculturazione’, come raggiungimento di uno status sociale, ma come partecipazione attiva alla produzione e condivisione di contenuti”.

A perché investire in cultura e innovazione (anche solo nel metodo talvolta) va poi aggiunta la domanda: perché investire in una politica culturale ambiziosa, sempre se bisogna ancora trovare delle giustificazioni – più al secondo punto che al primo – dopo quanto scritto; per entrambi gli aspetti resta importante riflettere, come ricordato, sul “come”, soprattutto quando si tratta di denaro pubblico, di interesse generale… Ma anche no, è importante riflettere sul “come” anche se si è buoni investitori o filantropi.

Vasto punto quello del ripensamento delle politiche culturali contemporanee e delle loro ragioni a fronte dei cambiamenti storici e planetari che stiamo vivendo a una rapidità che potrebbe farci cadere per vertigine (e disattenzione). Andrà affrontato in un altro capitolo.

Italia reloaded. Ripartire con la cultura, di Christian Caliandro e Pier Luigi Sacco,

Il Mulino, pagg. 168, euro 13.50

Per saperne di più:

Autobiografia di una repubblica. Le radici dell’Italia attuale di Guido Crainz, Donzelli 2009

Re-thinking Cultural Policy by F. Materasso e Culture Watch Europe – Council of Europe

Culture And Class di John Holden (British Council, 2010)

La frattura digitale e la e-inclusion nelle regioni https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1405743&Site=COE

The Empathic Civilization di Jeremy Rifkin, 2009