Le onde dello tsunami che ha spazzato il nord-est del Giappone, radendo al suolo le abitazioni sul litorale dopo la scossa sismica nei pressi di Sendai e di Fukushima non fanno parte di un manga catastrofico o di un anime di fantascienza.

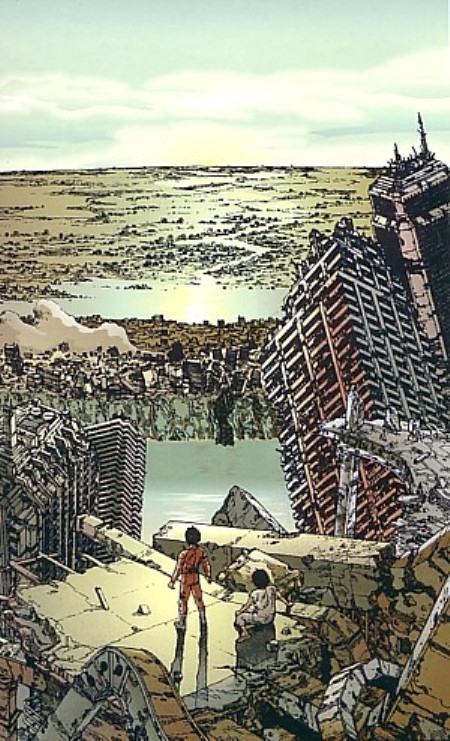

Le centrali nucleari che rischiano di fondere, i gasometri crollati, i container rivoltati sulla pianura non sono il frutto dell’immaginazione di un creatore di fumetti o di film di animazione, anche se ricordano molte sequenze animate dei vecchi anime di Goldrake o di Mazinga. Il parallelo tra realtà e fantasia può essere spiazzante, forse scandaloso; ma può spingerci a interrogare più a fondo il rapporto tra alcuni temi narrativi dei manga e la storia giapponese recente. Il fumetto e i disegni animati giapponesi sono in grado, nei casi migliori, di dare espressione a ciò che solo l’arte, la letteratura o il cinema più alti possono figurare. Diversi manga, più o meno vicini alla drammaticità della Storia, nascono da eventi che costituiscono l’essenza drammatica della contemporaneità. Ne sono chiari esempi i funghi atomici dei robot-anime, ma anche gli scenari post-apocalittici di Ken il guerriero, di Nausicaa della Valle del Vento, di Akira. In Giappone il fumetto non distoglie dalla realtà, può anzi aiutare ad abitarla in modo consapevole esplorando il rimosso della coscienza collettiva, raffigurando la costante dinamica di guadagno e perdita, di distruzione e rinnovamento che dà forma alla realtà. Inoltre, molte opere della cosiddetta “cultura pop” aiutano a decifrare i motivi di fondo che spingono i giapponesi a comportarsi in un modo propositivo e reattivo, cercando forza e sostegno anche nei momenti in cui si sarebbe tentati piuttosto di stare ad aspettare aiuti esterni, cedendo del tutto al dolore e al lamento. I giapponesi non sono un popolo di alieni: sono essere umani, come tutti. Ma alcuni valori radicati nella loro cultura, nella loro mentalità, permettono di affrontare anche le catastrofi in una maniera che ad occhi diversi dai loro, come i nostri, può apparire strano, quasi incredibile. Forse, tramite una forma di espressione come il fumetto e l’animazione, si può iniziare anche un cammino di avvicinamento a quella cultura e a quel popolo. E si può partire dal senso del dovere, il sacrificio e la morte; temi che ho affrontato in Cuore e acciaio. Estetica dell’animazione giapponese (Esedra, Padova 2003) da cui ho estratto il brano che segue.

Il fumetto e i disegni animati giapponesi sono in grado, nei casi migliori, di dare espressione a ciò che solo l’arte, la letteratura o il cinema più alti possono figurare. Diversi manga, più o meno vicini alla drammaticità della Storia, nascono da eventi che costituiscono l’essenza drammatica della contemporaneità. Ne sono chiari esempi i funghi atomici dei robot-anime, ma anche gli scenari post-apocalittici di Ken il guerriero, di Nausicaa della Valle del Vento, di Akira. In Giappone il fumetto non distoglie dalla realtà, può anzi aiutare ad abitarla in modo consapevole esplorando il rimosso della coscienza collettiva, raffigurando la costante dinamica di guadagno e perdita, di distruzione e rinnovamento che dà forma alla realtà. Inoltre, molte opere della cosiddetta “cultura pop” aiutano a decifrare i motivi di fondo che spingono i giapponesi a comportarsi in un modo propositivo e reattivo, cercando forza e sostegno anche nei momenti in cui si sarebbe tentati piuttosto di stare ad aspettare aiuti esterni, cedendo del tutto al dolore e al lamento. I giapponesi non sono un popolo di alieni: sono essere umani, come tutti. Ma alcuni valori radicati nella loro cultura, nella loro mentalità, permettono di affrontare anche le catastrofi in una maniera che ad occhi diversi dai loro, come i nostri, può apparire strano, quasi incredibile. Forse, tramite una forma di espressione come il fumetto e l’animazione, si può iniziare anche un cammino di avvicinamento a quella cultura e a quel popolo. E si può partire dal senso del dovere, il sacrificio e la morte; temi che ho affrontato in Cuore e acciaio. Estetica dell’animazione giapponese (Esedra, Padova 2003) da cui ho estratto il brano che segue.

Per la mentalità giapponese, essere davvero forti consiste anche e soprattutto nel non curarsi della propria personale felicità, al fine di ottemperare un obbligo, perseguire, un ideale, rispettare un vincolo che rende “spiritualmente indebitati”. La letteratura, i racconti di guerra del tempo feudale, i drammi teatrali abbondano di esempi in cui i personaggi dimostrano la loro statura morale per l’abnegazione con cui affrontano gravose incombenze per adempiere un dovere. Allo stesso modo, l’anime è intriso di suggestioni epiche. Tutto il contrario dell’insostenibile leggerezza del cartoon televisivo americano. Per gran parte dei personaggi giapponesi l’esito dell’impegno è questione di vita o di morte. Si lotta con il nemico, contro le proprie debolezze, contro le avversità della vita, ma ce la si deve fare perché grande è il fine da raggiungere: la costruzione di una propria identità contro l’omologazione richiesta dal mondo esterno. (L. Raffaelli, cit., p. 130)

La modalità tipica dei giapponesi di intendere la vita, e le relazioni che in essa si creano, sembra provocare in molti occidentali un certo sconcerto. Addirittura, i loro racconti popolari, i loro romanzi e le loro opere teatrali appaiano particolarmente sconclusionati […] – a meno che non si riesca, come si fa spesso, a rimaneggiare la trama in modo che sia in grado di soddisfare le nostre esigenze a proposito della coerenza dei caratteri e del conflitto tra Bene e Male (R. Benedict, Il crisantemo e la spada, tr. it. Rizzoli, Milano 1991, p. 218).

Raffaelli puntualizza, con la consueta lucidità, come non sia immediato il riconoscimento se l’adozione di certi modelli narrativi da parte degli animatori sia un mero “calcolo industriale” o il “frutto spontaneo dell’immaginario nipponico” (p.130); pur propendendo per la seconda ipotesi, si può comunque considerare questo come un falso problema, dal momento che, sia per un motivo o per l’altro, la tipologia rappresentata negli anime è un dato di fatto che può essere colto e interpretato a partire dalla sua fatticità, e non dalle motivazioni, vere o presunte, che stanno a monte. Necessaria a questo punto è una breve digressione sui concetti giapponesi di dovere e obbligo (Per questi discorsi, cfr. in particolare R. Benedict, op.cit., pp. 111-194; E. Ikegami, The Taming of the Samurai, Harvard University Press, 1995, pp. 197-325 passim; I. Nitobe, Bushidō, Kodansha International, Tōkyō 1998 pp. 61-65).  On è il termine che indica gli obblighi riguardo a persone nei cui confronti si ha un debito infinito di riconoscenza, un debito mai completamente estinguibile. Un on è un obbligo contratto in modo “passivo”; si forma per il solo fatto che una certa persona esiste: in particolare, il ko on indica il debito nei confronti dell’Imperatore, l’oya on il debito “ricevuto” dai genitori, il mushi on quello nei confronti del proprio signore, lo shi on quello riguardo il proprio maestro. Non occorre che queste persone si prodighino concreta-mente per il bene di un individuo, perché questi si senta indebitato nei loro confronti: se il caso risulta chiaro nel rapporto genitori-figli, può apparirlo meno nel caso del rapporto con il proprio signore o con l’Imperatore; eppure, le forme di “pagamento” (gimu) dell’on– illimitate in valore e in tempo – sono tutte ugualmente cogenti. Ogni individuo è tenuto a rispettare principalmente il gimu nei confronti dei genitori (kō) nei confronti dell’Imperatore (chū).

On è il termine che indica gli obblighi riguardo a persone nei cui confronti si ha un debito infinito di riconoscenza, un debito mai completamente estinguibile. Un on è un obbligo contratto in modo “passivo”; si forma per il solo fatto che una certa persona esiste: in particolare, il ko on indica il debito nei confronti dell’Imperatore, l’oya on il debito “ricevuto” dai genitori, il mushi on quello nei confronti del proprio signore, lo shi on quello riguardo il proprio maestro. Non occorre che queste persone si prodighino concreta-mente per il bene di un individuo, perché questi si senta indebitato nei loro confronti: se il caso risulta chiaro nel rapporto genitori-figli, può apparirlo meno nel caso del rapporto con il proprio signore o con l’Imperatore; eppure, le forme di “pagamento” (gimu) dell’on– illimitate in valore e in tempo – sono tutte ugualmente cogenti. Ogni individuo è tenuto a rispettare principalmente il gimu nei confronti dei genitori (kō) nei confronti dell’Imperatore (chū).

Giri è il termine che indica, come gimu, il “reciproco” di un obbligo, il dovere di saldare un debito. È caratterizzato dal fatto di dover essere ripagato ad ogni costo, con equivalenza matematica, e di essere limitato nel tempo, a differenza dei vari tipi di on. Questo non implica però che sia avvertito con minore intensità, anzi: frequenti sono gli episodi, nella tradizione epica, di contrasti tra un caso di on e un obbligo giri; proprio da questa scissione insopprimibile – così come nella tragedia greca, nel conflitto spesso inevitabile tra “volere divino” e precetti umani – nasce la tensione drammatica che è tanto apprezzata dai giapponesi. È inoltre opportuno notare che a differenza di chū e kō, derivati dal sistema etico proprio della Cina, il giri non deriva né dal confucianesimo cinese né dal buddhismo orientale, ma è una categoria etica tipicamente giapponese, fatto di cui bisogna tener conto per riuscire ad afferrarne la portata. In Giappone non si può parlare dei moventi di un’azione, di buona reputazione o della problematica dei rapporti sessuali senza fare costante riferimento agli obblighi giri (R. Benedict, op.cit., p. 147).

Le tradizionali forme di dovere di cui si fanno carico i giapponesi, e che portano a situazioni particolarmente complicate e difficile da sbrogliare, sono anche in questo caso il giri nei confronti del proprio sovrano, dei propri genitori e parenti, dei propri antenati; oppure, verso persone non imparentate da cui si è ricevuto un favore, un dono, un insegnamento, un prezioso consiglio. Ancora, molto sentito – soprattutto quando si fa riferimento alla cultura feudale dei bushi, o samurai – è il giri nei confronti del proprio nome, che implica il dovere di cancellare un’offesa contro la propria persona o la propria “immagine”. […]

Il tema è caro anche alla letteratura e ai drammi giapponesi: quello che potrebbe essere a buon diritto considerato il “poema epico nazionale”, citato quasi ovunque, è Chūshingura, ovvero La leggenda dei 47 ronin, il cui argomento principale è quello del giri nei confronti del proprio signore, e la vendetta realizzata dai 47 seguaci di un samurai costretto a fare seppuku perpetrata ai danni di chi aveva causato il disonore e il conseguente suicidio del loro padrone. Il racconto è basato su un fatto storico, avvenuto tra il 1701 e il 1703, ma ha assunto ormai i connotati di una leggenda per la diffusione e la predilezione da parte di tutti i giapponesi da tre secoli a questa parte (Cfr. R. Benedict, op. cit., pp. 219-228, e E. Ikegami, op.cit., pp. 223-240). Qui siamo di fronte ad una di quelle storie che, per la loro alta drammaticità, incontrano perfettamente il gusto della sensibilità nipponica: i protagonisti si trovano a dover e voler consacrare la loro esistenza, ad una causa dettata dal giri. A questo tutto è subordinato: parenti, amici, rispettabilità, ambizioni. Non solo: essi devono far fronte ad una condizione di impasse, per cui la contraddizione tra ciò che è giusto per la società e ciò che è giusto per il proprio onore – e, nel caso dei 47 ronin, quello del signore morto – può esser sciolta solo mediante il sacrificio della propria vita. La morte si pone quasi sempre, in questi casi, come l’unica soluzione degna. Di nuovo tornano utili le parole di Ruth Benedict: “In molti gruppi sociali, storie di questo tipo avrebbero la funzione di insegnare la forza di rassegnarsi a un destino crudele, mentre in Giappone vengono interpretate in maniera esattamente opposta. Esse sono, infatti, considerate un esempio di iniziativa e di fredda determinazione” (R. Benedict, op. cit., p. 219).

Del resto, la stessa concezione della morte differisce profondamente da quella occidentale; e, a maggior ragione, l’idea di suicidio, di morte volontaria, assume una connotazione tutta particolare. Nell’ottica buddhista, specialmente, ha senso solo come semplice abbandono del corpo: se fatta con retta intenzione, essa è un’azione “pura, senza scopi particolari […]; un atto che manifesta il distacco supremo cui si perviene attraverso la meditazione” (M. Pinguet, La morte volontaria in Giappone, Garzanti, Milano 1985, p. 48; cfr. anche R. Benedict, op. cit., pp. 184-185 e pp.222-230, E. Ikegami, op. cit., pp. 103-113 e 215-320 passim, e Y. Mishima, La via del samurai, tr. it. Bompiani, Milano 1996), attraverso cui si comprende l’unità degli opposti, l’equivalenza di nirvāna e samsāra, di essere e divenire.

Perché bisogna innanzitutto dire che negli anime la morte, il sacrificio di sé, le disgrazie sono spesso presenti, e possono accadere ad ogni personaggio – non soltanto ai malvagi. Come scrive Antonia Levi nel suo saggio Samurai from Outer Space: “Non importa quanto coraggiosi, buoni, o anche popolari siano […]. Molti personaggi degli anime incontrano una morte insignificante, indecorosa, disgraziata. Questo non capita nei programmi televisivi americani, nei quali la virtù viene invariabilmente ricompensata e il male punito. […] Il motivo per cui i politici e l’industria televisiva non hanno intenzione di lasciar girare tranquilli i cattivi e morire i buoni è che questo potrebbe far credere agli spettatori, in particolare i bambini, che l’universo non si cura affatto di tali problemi.

I giapponesi non si preoccupano di questo. La loro visione è che l’universo è amorale, e prima accettiamo questo fatto, meglio è […]. La moralità è un concetto puramente umano. Non è legata a nessuna visione trascendente dell’universo. Le persone e l’universo sono due entità differenti e giocano ruoli differenti” (A. Levi, Samurai from Outer Space. Understanding Japanese Animation, Open Court, 1996, pp. 98-99).

In una cultura originariamente priva di riferimenti alla tradizione giudeo-cristiana, del resto, nemmeno il suicidio è disprezzato o condannato; anzi, in certi casi rinunciare alla vita è la forma più alta di affermazione della propria volontà, libertà, risolutezza. Del resto lo spirito ha invariabilmente la supremazia sulle circostanze materiali: il sacrificio di una vita, se consapevolmente votato ad una giusta causa, non è testimonianza di una sconfitta, ma al contrario risposta agli eventi negativi della vita. Come detto in precedenza, si sa che esiste sempre una scissione tra la forma ideale e l’aspetto attuale, pratico della nostra esperienza: ma questa tensione non produce nei personaggi esemplari dei racconti giapponesi un senso di abbandono, frustrazione o tragico fatalismo. Tutto al contrario, è la molla che fa scattare all’azione, che permette all’uomo di elevarsi al di sopra della grettezza contingente e delle sciagure, di dimostrare il proprio valore, in maniera del tutto indipendente dal risultato finale. Perché ciò che caratterizza in maniera notevole la tradizione “eroica” del Giappone è proprio la presenza della morte – anche quella dell’eroe stesso –, e non tanto in quanto espressione dell’impossibilità di vincere il fato, ma piuttosto per l’esatto contrario: il destino avverso è sconfitto dall’uomo, che scegliendo di morire diventa martire, testimone della grandezza dello spirito. L’eroe più rappresentativo di questa visione, e il più conosciuto ed amato, è forse Minamoto no Yoshitsune, personaggio storico sul quale vertono numerosi racconti popolari, leggende e poemi. La sua grande popolarità è dovuta alla serie di vittorie militari realizzate nell’arco di pochi mesi, tra il 1187 e il 1189, per conto del fratello maggiore Yoritomo, che si apprestava a diventare il nuovo shōgun, ai danni dell’opposta fazione del clan Taira. Accompagnato da una serie di personaggi entrati anch’essi nella leggenda, Yoshitsune dimostra un’incredibile abilità guerriera, unita ad una gentilezza e magnanimità profonde; cadrà soltanto in seguito al tradimento del fratello maggiore – così narrano le cronache – divenuto invidioso del suo seguito e dei suoi successi. Ciò che anche qui è interessante porre in evidenza è l’esempio dato da Yoshitsune e dai suoi compagni, sempre sprezzanti del pericolo, noncuranti delle proprie vite, poiché incaricati di una missione che intendono portare a termine. Non solo il protagonista, ma pure i membri del suo manipolo non esitano a sacrificarsi, dal momento che sono così intimamente legati da aver fatto voto di “morire nello stesso luogo”.

Per l’etica giapponese, la morte è la prova più diretta della purezza dei propri intenti, dell’altruismo e del distacco da sé che un individuo può dare. Come rileva giustamente

Non bisogna neppure dimenticare che l’idea di morte, per quanto adattata alle esigenze narrative delle storie animate, è comunque erede dei valori propri del bushidō, e dell’atteggiamento che contraddistingueva i bushi – o, almeno, i migliori tra loro – al tempo delle battaglie e dei combattimenti nell’epoca feudale. In questo contesto, lo scontro è la dedizione alla violenza; al di là dell’altro, dietro e dentro l’altro, balena l’Altro; il guerriero non prova odio né amore per il suo avversario, ma ferendolo si trasforma in lui, e l’arma, prolungamento della sua persona, è il tramite della metamorfosi […]

Suicidio, omicidio, guerra, violenza rispondono al proposito di cogliere la carne, di avere la rivelazione suprema, di toccare con mano il presunto fondamento dell’essere (F. Saba Sardi, Prefazione, in Y. Mishima, La via del samurai, cit., p. 15-16).

Per quanto lo “spirito”, come già detto, sia “superiore” alla materia, non vi è – contrariamente a buona parte della tradizione occidentale – una netta separazione tra il corpo fisico e la mente, il cuore dell’uomo: la prima è un veicolo per il secondo; come la materia non è un male in sé, così spiritualità e corporeità non si trovano in contrasto. Il combattimento è per il guerriero la massima occasione per mettersi alla prova; e costituisce la metafora usata in molti contesti per rappresentare la sfida che ognuno è chiamato ad affrontare nel processo – anch’esso duro, impegnativo, talvolta doloroso, a tratti epico – di crescita e maturazione.

Per il samurai lo scontro era […] un mezzo per giungere alle soglie dell’aldilà. Era cioè una rivelazione, una mistica ascesa o discesa agli inferi. Simboli e strumenti ne erano la spada e l’arco (Ivi, p. 18).

In tutte le mitologie delle diverse culture la figura del guerriero, del suo potere di dare vita e morte (a sé e agli altri), è stata al centro di narrazioni epiche, oggetto di venerazione e rispetto; l’arma, il simbolo del suo potere. Nell’interpretazione della struttura tripartita delle funzioni che costituiscono la base della civiltà, la funzione guerriera si pone tra quella religiosa (sacerdoti) e di governo (reggenti, sovrani) del mondo, del suo sviluppo, e quella produttiva (contadini, commercianti, artigiani) che si cura della parte più pratica, e per questo altrettanto indispensabile, del sostentamento della popolazione. Quando la funzione del guerriero lo porta a confrontarsi direttamente con l’esperienza della morte, egli si avvicina particolarmente alle soglie dell’Alterità, di ciò che si trova al di là della vita e delle possibilità di indagine razionale e sensoriale. In questo senso, si può dire che lo scontro è necessario, e che il nemico diventa colui che rende possibile la maturazione, la crescita interiore, la comprensione dell’essere delle cose. A questa scoperta contribuisce in maniera decisiva l’incontro con lo zen. Per continuare con le parole di Saba Sardi: “Il fondamento dello Zen è infatti la rivelazione del vuoto (vuoto mentale, vuoto dell’universo che ci circonda e quindi “fusione” con esso in quanto pari dell’universo se ci si fa vuoti e “vani”). Ora, il seppuku presuppone la meditazione, il raggiungimento della serenità di chi ha compreso […] che ‘la vita umana dura solo un istante’. Il suicida si trasforma in lama come l’arciere in bersaglio, e la rivelazione finale dei visceri apre la sperata visione dell’Altro, cioè il Vuoto” (Ivi, p. 20).

Ciò che resta non è però – in maniera apparentemente paradossale – un nulla, un vuoto: la morte, anche quella autoinflitta, non è mai ‘vana’, dal momento che la suprema rivelazione è l’unica che, escludendo definitivamente l’intermediazione dell’intelletto, distrugge il tempo, permette di vivere in un fulmineo istante la propria carne, il residuo inattingibile, sia pure soltanto attraverso il dolore finale (Ivi, p. 24).

Il problema della morte riconduce così al discorso fatto a proposito del tempo. Mono no aware, si diceva, è il senso delle cose che scopre la bellezza proprio là dove è l’impermanenza; allo stesso modo, la consapevolezza della morte e la sua vicinanza estrema aumentano la possibilità di apprezzare realmente la vita; la qualità medesima della vita ne è esaltata, rilanciata, trasformata.

Un cuore liberato dal timore della morte sa accogliere in sé l’entusiasmo e la bellezza del vivere. Solo chi accetti coraggiosamente il dolore sa afferrare pienamente la gioia. Essa, per rifulgere, ha infatti bisogno del suo contrario. […] Non v’è modo di superare la paura della morte senza un punto di riferimento che, necessariamente, deve essere situato non al di qua ma al di là da essa: fuori, cioè, della corrente delle emozioni e del divenire. In caso contrario, di continuo il punto di riferimento vacillerebbe essendo fondato sull’instabilità. In altre parole: senza una fede profonda in ciò che non muta, non può esistere un coraggio stabile e cosciente che non sia semplice volontà d’auto-annientamento (M. Polia, L’etica del bushido, Il Cerchio, Rimini 1989, pp. 105-106).

Dato imprescindibile da tenere presente è che la “morte” a cui si fa costante riferimento non riguarda solo la morte “fisica”; anzi, ciò che davvero conta è saper “morire a se stessi”: morte come distacco da sé, dalla propria “egoità”, dalla pretesa di essere immutabili, permanenti. Allora tutto assume una connotazione nuova, viene visto sotto una luce diversa: “morire a se stessi” viene a coincidere con l’offerta di sé, la più disinteressata.

Dato imprescindibile da tenere presente è che la “morte” a cui si fa costante riferimento non riguarda solo la morte “fisica”; anzi, ciò che davvero conta è saper “morire a se stessi”: morte come distacco da sé, dalla propria “egoità”, dalla pretesa di essere immutabili, permanenti. Allora tutto assume una connotazione nuova, viene visto sotto una luce diversa: “morire a se stessi” viene a coincidere con l’offerta di sé, la più disinteressata.

Disinteresse e non-attaccamento, come qualità del bushi, dell’“uomo nobile”, sono simbolizzate dal fiore di ciliegio (sakura), emblema dello stesso spirito del Giappone. Un detto recita: hana wa sakuragi, hito wa bushi – tra i fiori, il ciliegio (è il migliore); tra gli uomini, il nobile guerriero. Nella sua bellezza e fragranza, il ciliegio è tuttavia fragile ed impermanente in massimo grado; ma proprio per questo è così speciale.

La delicatezza del fiore di ciliegio, la sua effimera e radiosa fioritura, esprime la virtù del non attaccamento. Dopo aver annunciato primavera, il fiore di sakura si lascia trasportare dal vento. […] E come vento di primavera, il bushi apprese a considerare la sua vita e la sua morte: un viaggio da Mistero a Mistero, da Vita a Vita passando per la vita terrena (Ivi, p. 112).

Siamo di fronte a una pur involontaria dimostrazione – con i mezzi e i linguaggi del mondo dell’animazione – del Sein zum Tode heideggeriano: l’essere-per-la-morte dell’Esserci, che guadagna la propria essenza e qualifica la propria vita in quanto la morte, il suo destino, è la sua possibilità più propria, ed in base a questa prospettiva egli davvero può dirsi chiamato a scegliere e decidere dell’esistenza. In quanto essere-per-la-morte, il Dasein assume su di sé l’estrema possibilità dell’esistenza, ciò che rende possibili tutte le altre possibilità, e coincide così con la stessa libertà. Nell’esistenza autentica, la morte è dunque evento di libertà, assunto in una lucidità assoluta. Ma la morte significa anche un rapportarsi con l’ignoto. Come dice il filosofo Emmanuel Lévinas, l’ignoto che caratterizza la morte […] significa non che la morte è una regione dalla quale nessuno è mai tornato e che di conseguenza resta sconosciuta di fatto; ma […] che la relazione con la morte non può accadere nella luce; che il soggetto è in relazione con ciò che non viene da lui. Potremmo dire che è in relazione col mistero (E. Lévinas, Il Tempo e l’Altro, tr. it. Il Melangolo, Genova 1987, p. 41).

Prestando ascolto per un momento a ciò che il filosofo dice, forse, si riuscirà a chiarire meglio l’idea della morte per la sensibilità giapponese. Nel suo discorso intorno alla sofferenza e alla morte (Ivi, pp. 42-44), Lévinas continua affermando che la morte “è inafferrabile, […] segna la fine della virilità e del soggetto”: questo, perché il soggetto è “padrone del possibile”, può decidere ed afferrare questo “possibile” solo nell’adesso. La morte, invece, non è mai adesso; quando sopraggiunge la morte, il soggetto non è più, e tantomeno è in grado di “afferrare”: in rapporto alla morte, non c’è più né virilità né eroismo. Se è lecito un confronto, ben diverso è il caso delle opere di Shakespeare, in cui l’eroe tragico sembrerebbe assumere il fardello della morte. Nel caso di Macbeth, per esempio, quando egli realizza che la fine è prossima (W. Shakespeare, Macbeth, V, v-vii) – il bosco di Birnam è in marcia verso Dunsinane -, dopo l’iniziale sgomento, prende la decisione di morire combattendo: «Almeno moriremo con l’armatura addosso». Ma alla comparsa di Macduff, segno decisivo della disfatta, in quanto “uomo non nato da una donna”, tramonta ogni speranza, ogni possibilità di decisione. «La morte è per adesso» (E. Lévinas, op.cit., p. 44); ecco «la fine della virilità» (Ibidem). La speranza rinasce improvvisa in Macbeth («tenterò tuttavia la mia ultima possibilità»), poiché l’eroe tenta sempre di afferrare un’ultima possibilità, si ostina a trovarne una.

La morte dunque non è mai assunta; essa viene. Il suicidio è un concetto contraddittorio. […] Di questa impossibilità di assumere la morte, Amleto è precisamente una lunga testimonianza. Il nulla è impossibile. Esso avrebbe lasciato all’uomo la possibilità di assumere la morte, di strappare alla schiavitù dell’esistenza una sovranità suprema ‘To be or not to be’ è una presa di coscienza di questa impossibilità di annientarsi (Ibidem).

Ebbene, per la concezione estremo-orientale accade proprio quell’impossibilità di cui parla Lévinas: l’evento della morte volontaria, del sacrificio di sé, del suicidio, o in generale dell’incontro con la morte da parte dell’eroe si fonda proprio sulla possibilità di questa impossibilità. Il nulla non solo è possibile, ma è la realtà più propria e vera, è l’unica realtà: nulla come “vuoto”, come mancanza di essenza intrinseca, di assoluta autonomia da parte del soggetto e dell’ente. Questa differenza radicale fa sì che l’eroe possa autenticamente assumere la morte, consapevolmente; egli è presente e in grado di “afferrare” non solo il dolore, ma anche lo stesso evento della morte, proprio perché la rivelazione suprema è per lui l’essere uno con il Vuoto, il riconoscimento che “io” e “altro-da-io”, “vita” e “morte” non sono entità separate o separabili; anzi, non sono entità tout-court, se con questo termine si intende un alcunché di autodeterminato, autofondato, autonomo, indipendente dall’infinita trama di relazioni che lo definiscono e gli danno forma e consistenza.

Diversamente dall’essere “impossibilità della possibilità”, la morte è in quest’ottica “possibilità dell’impossibilità”; l’uomo consapevole, colui che è saggio, si dimostra in grado non solo di affrontarla, ma di trasformarla in atto consapevole, (quasi) sereno, nel quale il termine della vita coincide con l’illuminazione. […] Secondo il giudizio di Antonia Levi, “gli anime possono non essere il miglior mezzo per iniziare un discorso serio sulla morte, ma almeno provano a parlare intorno a questo tema. E provano a farlo in un modo che non indispone. […] Un anime presenta queste realtà spiacevoli in una guisa piacevole. Del resto, questo è uno scopo dell’intrattenimento, che ci permette di guardare alle cose in modo nuovo” (A. Levi, op. cit., p. 108).

Le storie animate giapponesi, utilizzando un linguaggio avvincente e sempre enfatico, metaforico, iperbolico, metonimico, cercano di affascinare lo spettatore con storie che, nei loro intrecci, non intendono camuffare la realtà della vita, bensì ritrarla e renderla non solo sopportabile, ma pure avvincente. Per questo scopo, possono inoltre contare su un effetto “estraniante”, sulla distanza creata dal mezzo stesso, di per sé “artificiale”. Una sorta di aristotelica catarsi, insomma, ci permette di restare ammaliati da ciò a cui assistiamo attraverso lo schermo animato.

Uno dei motivi per cui le storie degli anime sono così apprezzate dai giovani sta forse proprio nella loro carica drammatica: il fatto che – pur restando il lieto fine l’esito più comune – non sia sicura la vittoria del bene, la sopravvivenza dell’eroe, e che la morte possa essere in agguato, aggiunge una grande dose di pathos: poiché chi cammina sull’orlo del burrone rischia di scivolare, e deve far sempre attenzione; se mette un piede in fallo, deve aggrapparsi sul serio se vuole sopravvivere.