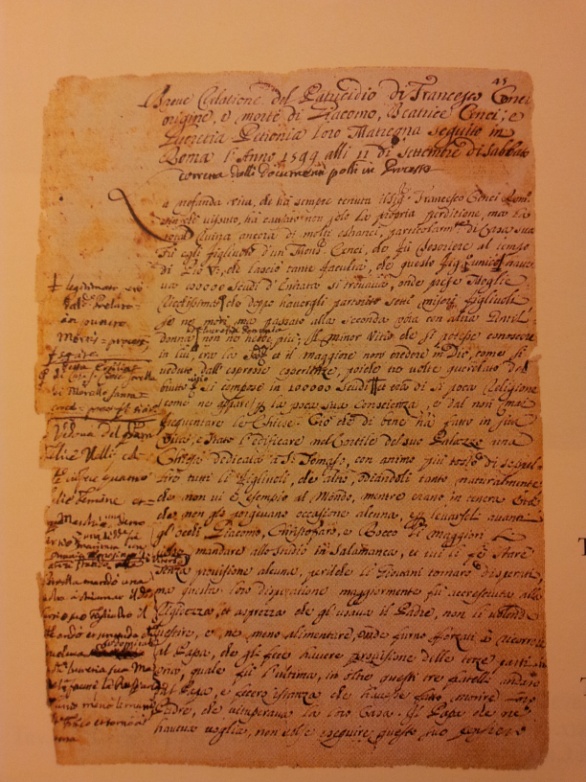

È una giovane donna pronta a tutto pur di riconquistare ciò che le è stato negato: la libertà. Uccide il padre. Viene processata e condannata alla pena capitale. La bellezza di Beatrice Cenci è stata narrata da grandi scrittori, omaggiata da importanti scultori, immortalata nel celebre dipinto di Guido Reni. La sua storia è invece ricostruibile grazie alla copia degli atti del processo conservata all’Archivio di Stato di Roma, l’apografo Stramazzi. Del processo esistevano due originali, l’apografo Maccarani conservato all’Archivio Storico Capitolino e l’apografo Sampieri scomparso perché distrutto o forse venduto a privati.

9 settembre 1598. Petrella Salto, nel Rietino, Regno di Napoli. “In quella mattina non era sole, che era nuvolo quando si levò. Et era tristo tempo”. In quella mattina viene ritrovato il cadavere di un uomo. Ha la testa fracassata. Una canna di sambuco lo ha trafitto. È steso sull’orto sottostante un balcone.

Il balcone ha il parapetto staccato, sul ripiano due squarci. Sembrerebbe che l’uomo sia caduto dal balcone per il cedimento delle tavole. O questo è ciò che qualcuno vuole far credere. È quello che urlano due donne ai servi che accorrono. Il corpo viene trasportato e seppellito rapidamente nella vicina chiesa, per ordine dell’arciprete. Il cadavere ha un nome, quello di Francesco Cenci, uno degli uomini più temuti e più ricchi di Roma. Le due donne che si disperano sono la figlia Beatrice e Lucrezia Petroni, la seconda moglie.

Le fortune del nonno, gli sperperi del padre

I Cenci sono una famiglia di origine municipale che nel Cinquecento raggiunge una fortuna economica ed un prestigio sociale pari a quelli delle più potenti famiglie nobiliari romane. Sono all’apice del successo. La ricchezza deriva dallo sfruttamento di proprietà agricole, da attività bancarie e commerciali. Il Cinquecento è un periodo di grandi trasformazioni dovute all’affermarsi del potere assoluto del papa a alla grande influenza esercitata dalle famiglie papali forestiere. La nobiltà locale è costretta ad inserirsi nelle cariche ecclesiastiche pur di mantenere un ruolo politico. Molte famiglie non percepiscono la necessità di doversi adeguare alla nuova situazione e quindi di dovere creare nuovi legami clientelari e tenere nuovi comportamenti. I Cenci non percepiscono. Sarà la loro rovina. Francesco è erede di un patrimonio ingente, di 400.000 scudi, ereditato dal padre Cristoforo, tesoriere generale della camera Apostolica. Cristoforo è un prelato tanto spregiudicato da convivere con una donna da cui ha una figlio, Francesco per l’appunto. È lui che arricchisce il patrimonio di famiglia, assumendo uno stile di vita del tutto nuovo. Francesco è invece colui che lo dilapida. Nonostante la smisurata ricchezza, ha un tenore di vita squallido. È un uomo problematico, debole, sospettoso, arrogante, violento. Ad un ormai inadeguato orgoglio di classe associa la superbia del nuovo ricco. Non sente la necessità di instaurare rapporti clientelari con i gruppi di potere, presta attenzione solo ai rapporti con i Colonna. Non avvia i figli alla carriera curiale o burocratica. Nel 1563 Sposa Ersilia Santacroce dalla quale ha 12 figli di cui solo sette, 5 maschi e 2 femmine, raggiungono l’età adulta. È un uomo ossessionato dal desiderio di mantenere l’onore e la dignità della sua famiglia, cosa che può realizzare solo conservando il patrimonio ereditato. Patrimonio intaccato dalle ingenti multe obbligato a pagare per liberarsi dei processi intentatigli con l’accusa di violenze su servi e vassalli. I soldi lo salvano, ma occorre limitare le spese. Occorre se necessario imprigionare e frustare i figli che si ribellano. Esagera. Nel 1584, dopo la morte della moglie, manda le figlie Antonia e Beatrice a studiare in un umile monastero dove sono le uniche nobili. Rimangono qui per otto anni. Gli unici anni felici di Beatrice. Quando le fanciulle tornano a casa, la situazione è già critica. Forse il dissesto economico, i conflitti con l’autorità, l’umiliazione del carcere hanno ormai minato l’equilibrio psicologico di Francesco sino a far degenerare i rapporti con i figli e con la seconda moglie Lucrezia Petroni, sposata nel 1593. Per capire la personalità di quest’uomo basti pensare che, nonostante all’epoca della morte sia proprietario di un sontuoso palazzo a piazza S. Eustachio, affittato al governatore di Roma, di alcune case sul Monte Cenci, di diversi feudi nel Regno di Napoli e di alcune delle tenute più ricche della campagna romana, Francesco, ormai malato di rogna, vive in due stanzette dentro l’ospedale S. Giacomo degli Incurabili. Pochi giorni dopo il decesso, i figli si recano in quelle sue stanze per redigerne l’inventario e ciò che trovano restituisce l’immagine di un uomo avaro, solo, senza cura di se stesso: indumenti tarmati e stracciati, tappeti rosicati da topi, cartocci pieni di quattrini, strumenti rotti, un letto di pagliericcio, un tavolo e tante chiavi, forse delle sue numerose proprietà (ASC, Archivio Maccarani-Eredità Cenci, b. n.15).

Francesco è erede di un patrimonio ingente, di 400.000 scudi, ereditato dal padre Cristoforo, tesoriere generale della camera Apostolica. Cristoforo è un prelato tanto spregiudicato da convivere con una donna da cui ha una figlio, Francesco per l’appunto. È lui che arricchisce il patrimonio di famiglia, assumendo uno stile di vita del tutto nuovo. Francesco è invece colui che lo dilapida. Nonostante la smisurata ricchezza, ha un tenore di vita squallido. È un uomo problematico, debole, sospettoso, arrogante, violento. Ad un ormai inadeguato orgoglio di classe associa la superbia del nuovo ricco. Non sente la necessità di instaurare rapporti clientelari con i gruppi di potere, presta attenzione solo ai rapporti con i Colonna. Non avvia i figli alla carriera curiale o burocratica. Nel 1563 Sposa Ersilia Santacroce dalla quale ha 12 figli di cui solo sette, 5 maschi e 2 femmine, raggiungono l’età adulta. È un uomo ossessionato dal desiderio di mantenere l’onore e la dignità della sua famiglia, cosa che può realizzare solo conservando il patrimonio ereditato. Patrimonio intaccato dalle ingenti multe obbligato a pagare per liberarsi dei processi intentatigli con l’accusa di violenze su servi e vassalli. I soldi lo salvano, ma occorre limitare le spese. Occorre se necessario imprigionare e frustare i figli che si ribellano. Esagera. Nel 1584, dopo la morte della moglie, manda le figlie Antonia e Beatrice a studiare in un umile monastero dove sono le uniche nobili. Rimangono qui per otto anni. Gli unici anni felici di Beatrice. Quando le fanciulle tornano a casa, la situazione è già critica. Forse il dissesto economico, i conflitti con l’autorità, l’umiliazione del carcere hanno ormai minato l’equilibrio psicologico di Francesco sino a far degenerare i rapporti con i figli e con la seconda moglie Lucrezia Petroni, sposata nel 1593. Per capire la personalità di quest’uomo basti pensare che, nonostante all’epoca della morte sia proprietario di un sontuoso palazzo a piazza S. Eustachio, affittato al governatore di Roma, di alcune case sul Monte Cenci, di diversi feudi nel Regno di Napoli e di alcune delle tenute più ricche della campagna romana, Francesco, ormai malato di rogna, vive in due stanzette dentro l’ospedale S. Giacomo degli Incurabili. Pochi giorni dopo il decesso, i figli si recano in quelle sue stanze per redigerne l’inventario e ciò che trovano restituisce l’immagine di un uomo avaro, solo, senza cura di se stesso: indumenti tarmati e stracciati, tappeti rosicati da topi, cartocci pieni di quattrini, strumenti rotti, un letto di pagliericcio, un tavolo e tante chiavi, forse delle sue numerose proprietà (ASC, Archivio Maccarani-Eredità Cenci, b. n.15).

Processo per sodomia

Processo per sodomia

La situazione si è acuita già nel 1594 quando Francesco subisce un processo per sodomia. Le deposizioni sono terribili: “Io molte volte ho visto che il signor Francesco chiamava delli ragazzi et li menava nella stalla…et lì in presentia mia li basava et li slacciava le calze et poi mi diceva a me: Mattheo va via…” (ASR, b.43, fasc.3, c.282). Francesco compie questi atti di violenza pubblicamente, noncurante che tutta la sua famiglia ne sia a conoscenza. Arrivano le confessioni di altre due serve. Papa Clemente VIII è furioso. Non potendolo punire con il rogo, in quanto nobile, lo condanna al pagamento di 100.000 scudi, un quinto del suo patrimonio. È una cifra enorme, si pensi che il recupero di Ferrara in quegli stessi anni costa 150.000 scudi. È forse sempre il papa ad organizzare il matrimonio di Antonia. La situazione degenera irrimediabilmente. Francesco accusa i figli di volerlo avvelenare ma non ha prove sufficienti. I tre figli più grandi, Giacomo, Cristoforo e Rocco, esasperati intentano e vincono una causa contro di lui per ottenere gli alimenti. È durante questa causa che Giacomo stringe un profondo sodalizio con il potente cardinale Montalto e con monsignor Mario Guerra. Giacomo era ora il nemico più pericoloso. Francesco deve assolutamente limitare le spese ma soprattutto deve limitare i contatti tra Beatrice e Giacomo. Decide quindi di trasferire la figlia e Lucrezia a Petrella Salto, una rocca del feudo di Marzio Colonna vicino Rieti. “Voglio che crepi qua su” avrebbe detto senza mezze misure alla moglie, colpevole di avere tre figlie dal primo matrimonio sprovviste di dote. La sorveglianza è affidata a Olimpio Calvetti, fido castellano dei Colonna. Francesco rimane a vivere a Roma. È l’aprile del 1595. Beatrice ha 18 anni. Sacrificata all’egoismo del padre, obbligata all’isolamento e alla forzata compagnia di una matrigna scialba e di pochi servitori, allontanata dai fratelli. Nel 1597 esasperata da una simile prigione Beatrice scrive un a lettera a Giacomo chiedendo che le trovi un marito o almeno che la metta in un monastero, ma la lettera è intercettata da Francesco che dopo averla frustata la rinchiude per tre giorni durante i quali “gli portava un poco di pane et un poco de vino”. Temendo altri contatti con l’esterno e preoccupato del rapporto sempre più stretto tra Beatrice e Olimpio, Cenci fa rinchiudere moglie e figlia con due serve in un appartamento di quattro stanze con porte e finestre sprangate. Il cibo viene loro passato attraverso uno sportellino. Beatrice è obbligata a servire il padre anche nelle pulizie personali. Un padre che la tratta con disprezzo e brutalità e che avrebbe addirittura abusato di lei, come si evince da questa nota scritta dalla stessa Beatrice: “Quando io mi rifiutava, lui mi riempiva di colpi. Mi diceva che quando un padre conosce carnalmente la propria figlia, i bambini che nascono sono dei santi, e che tutti i santi più grandi sono nati in questo modo, cioè che il loro nonno è stato il loro padre… A volte mi conduceva nel letto di mia madre, perché lei vedesse alla luce della lampada quello che mi faceva” (ASR, Apografo Stramazzi). La fanciulla tenta allora di inviare una supplica al papa molto particolareggiata, che però non giunge a destinazione. Questo documento, in cui parlava anche a nome di Lucrezia, sarebbe stato molto utile per dimostrare in seguito la legittima difesa, ma non fu mai rinvenuto. Beatrice sa ormai che non può più contare su un aiuto esterno.

Il 9 settembre 1598 Francesco Cenci viene ritrovato cadavere.

Il processo per parricidio

Il processo per parricidio

L’indagine è intricata. Le prime ispezioni sono eseguite dal commissario di Marzio Colonna e dal luogotenente del tribunale d’Abruzzo. Essendo i protagonisti dei nobili romani, a Roma la causa è affidata al Tribunale del Vicario, il cui luogotenente è Ulisse Moscato. Non è una denuncia a far partire il processo. È la diffamatio. Si era infatti sparsa la voce che gli abitanti di Petrella erano convinti che si trattasse di un omicidio compiuto dalle due donne. Destava sospetto anche il fatto che Calvetti, il “sorvegliante“, si trovasse ora a casa Cenci a Roma. Alla Curia bastò per avviare il procedimento.

Il 5 novembre 1598 inizia la fase investigativa del processo (inquisitio generalis): vengono effettuati i primi interrogatori a casa di Giacomo, in via Arenula. Il 16 gennaio 1599 Beatrice e Lucrezia sono agli arresti domiciliari nel palazzo a S. Eustachio, Giacomo e Bernardo sono rinchiusi nel carcere di Tor di Nona insieme a Marzio Floriani, un servitore dei Cenci a Petrella accusato di essere uno degli esecutori insieme a Olimpio Calvetti. Quest’ultimo è latitante. Moscati ordina che gli indagati siano tenuti separati per evitare che possano comunicare tra loro. Ha inizio l’esame dei costituti (inquisitio specialis). Intanto dal Regno di Napoli arrivano le lenzuola ed il materasso di Francesco: la quantità e le macchie di sangue avvaloravano l’opinione comune. Si ordina la riesumazione della testa: le ferite non sono attribuibili ad una semplice caduta. Si interroga la lavandaia a cui Beatrice aveva chiesto di lavare le lenzuola intrise di sangue, dovute alle mestruazioni. La lavandaia dice di non aver ritenuto fin dall’inizio la giustificazione verosimile. A gennaio si ordina l’arresto dei responsabili. Il primo ad essere interrogato è Marzio Catalano, il 14 gennaio. Il suo interrogatorio è lacunoso, non conferma la tesi dell’incidente ma descrive l’ambiente da cui sembra emergere il movente del delitto. Beatrice, prigioniera in un appartamento, isolata dal mondo, maltrattata, avrebbe potuto chiedere aiuto a Olimpio Calvetti per eliminare il padre. Calvetti è un uomo fidato dei Colonna, coetaneo di Francesco e da lui temuto. Si è rifugiato a Petrella perché condannato all’esilio per l’uccisione di un individuo. Le lacune di Marzio sono colmate dalla deposizione dell’arciprete don Marzio Tomassino (30 gennaio-1 febbraio) il quale espone dubbi sulla possibilità che si tratti di un incidente facendo notare sia i danni del parapetto sia il fatto che sul terreno al momento del ritrovamento non c’erano tracce di sangue nonostante le profonde ferite. Si decide di sottoporre Marzio alla territio, la minaccia del tormento. Il 3 febbraio impaurito, l’uomo fornisce la prima versione dell’omicidio. Marzio insiste sul clima di violenza a cui era costretta Beatrice a cui addossa ogni responsabilità. I Cenci invece negheranno sempre le violenze e le brutalità del padre, forse per paura che esse avrebbero potuto rappresentare un movente.

La scena del delitto

Marzio dice che fu Beatrice in persona a proporgli l’omicidio “vogli cercare de trovare qualcuno tuo amico per fare ammazzare il signor Francesco mio padre, però me farete piacere veder trovare qualcuno che l’ammazzi perché io non voglio star più a questa vita de voler stare più ristretta in questa rocca, e se tu farai io te ne resterò obbligata sempre” (ASR, Apografo Stramazzi, c. 84) e Marzio promise di farlo. La notte del 6 settembre Marzio e Olimpio salgono da Beatrice e pianificano l’omicidio. Per due volte falliscono: la prima perché l’oppio non stordisce a sufficienza Francesco, la seconda perché a Olimpio viene una forte tosse. La mattina del 9 settembre Lucrezia fa entrare Marzio e Olimpio. Sono armati di un martello e uno stenterello, il bastone per la pasta. Beatrice li porta nella stanza del padre. Con un gesto repentino scansa la tenda per illuminare. Lucrezia fugge via. I due uomini si buttano su Francesco. Olimpio con una mano gli tiene il collo e lo colpisce alla testa. Marzio lo colpisce alle gambe. “…et io gli detti due botte al detto signor Francesco, con detto stenterello nelli stinchi et così l’ammazzassimo. Et faceva molto sangue che era una rovina lì nel letto et che sfondò li materassi et la lana et macchiò et insanguinò tutte le lenzola et gli lasciammo uscire del sangue assai”, (ASR, Apografo Stramazzi, c. 88). Caricano il corpo con un lenzuolo e lo portano sul balcone per simulare un incidente. Olimpio rompe con un calcio la balaustra, ma “il detto parapetto non se guastò se non da una banda…” tanto che i due devono praticare un buco per fare passare il corpo che finalmente precipita.

Le prime confessioni

Beatrice e Lucrezia intanto sono nel carcere di Castel S. Angelo, fortezza di massimo isolamento. Il 10 febbraio Beatrice, messa a confronto con Marzio, nega la versione data dall’uomo. Marzio, sottoposto al tormento della corda davanti a Beatrice, conferma la propria versione. Lo fa anche una seconda volta davanti a Lucrezia. Il tormento dava valore di verità. Dal 13 febbraio Marzio scompare dai verbali, probabilmente morì a Tor di Nona.

La versione dei Cenci non muta. Il giudice non crede loro e li provoca. Beatrice e Giacomo mantengono un atteggiamento arrogante e sprezzante. La certezza di non poter essere torturati li rende fermi nel non confessare. Cosa questa che impediva ogni eventuale sentenza di morte. Sono inoltre convinti di poter contare sull’appoggio esterno di monsignor Guerra e del cardinale di Montalto. Ma è proprio Monsignor Guerra a complicare la situazione. Il 17 maggio 1599 fa uccidere Olimpio Calvetti, su cui era posta una taglia. Il giudice furioso per aver perso un potenziale teste, inasprisce i tormenti arrivando a prolungare quella della corda fino a 45 minuti, sposta le due donne nel carcere Savelli e vieta ogni tipo di contatto con i detenuti.

La svolta avviene il 5 agosto quando papa Clemente VIII, considerando i Cenci colpevoli, emana un motu proprio con il quale ne autorizza la tortura (ASR, Apografo Stramazzi, c. 240-241). Due giorni dopo Giacomo, sottoposto alla corda, confessa. Sostiene che fu Olimpio ad avere il proposito di uccidere Francesco perché questi lo avevo cacciato dalla rocca a causa del suo rapporto con Beatrice, che la sorella lo “tempestava” per liberarsi del padre e che alla fine tutti i fratelli erano d’accordo. Anche Bernardo confessa. Lucrezia, dopo aver assistito al tormento di Giacomo ed essere stata lei stessa sottoposta alla corda, confessa. Dalle confessioni è evidente che Beatrice e Olimpio sono i veri responsabili e che Giacomo era a conoscenza.

Le ammissioni di Beatrice

Il 10 agosto inizia l’interrogatorio di Beatrice. Il giudice la invita con tono aspro a non mentire perché sono già a conoscenza delle violenze da lei subite per mano del padre ed il suo stesso dito lo dimostra, quell’unghia “male factam” (ASR, Apografo Stramazzi, c. 270v). La fanciulla nega: “Io non ho avuto botte et non ho perso ugna de nessun deto per botte datemi da mio padre” (ASR, Apografo Stramazzi, c. 270v). Minacciano di torturarla ma la giovane non vacilla. Nega. Non sa delle confessioni dei familiari. Moscato ordina che Giacomo, Bernardo e Lucrezia siano torturati davanti alla fanciulla. Beatrice nega ancora. Vestita viene allora sottoposta alla corda. Data la sua determinazione a negare, si decide di sottoporla al tormento ad torturam capillorum, viene cioè appesa per i capelli. Cede. Si arrende all’ennesima violenza subita. “Oimè Oimè o Madonna santissima ajutame. Calateme che voglio dire la verità”. Confessa che “Olimpio… incominciò a parlare con me e colla signora Lucrezia et persuaderci che era bene de far morire il detto nostro padre, che altrimenti sempre sariamo state restrette in quella rocca, et che ce averia fatte morire là… et così tutte e due inclinavamo ad acconsentire a quello che diceva Olimpio” (ASR, Apografo Stramazzi, c. 276v). Descrive poi le modalità dell’assassinio: “Io e mia madre demmo dell’oppio a mio padre per addormentarlo. Poi arrivarono due uomini… li conducemmo nella stanza… poco dopo uscirono, non avevano coraggio… così io dissi loro: lo farò io stessa! Allora rientrarono nella stanza e questa volta io e mia madre li seguimmo. Uno di loro aveva un grosso chiodo che pose in verticale sull’occhio di mio padre; l’altro con un martello gli fece entrare il chiodo nella testa. Poi, nello stesso modo, gli piantarono un altro chiodo nella gola. Il corpo di mio padre tremava tutto. Quanto sangue usciva… Strano che un corpo mostruoso possa tenere tutto quel sangue… io e mia madre tirammo fuori il chiodo dalla testa e il chiodo dalla gola, avvolgemmo il corpo in un lenzuolo e lo gettammo in un giardino. … Io non rimpiango nulla. Ho fatto ciò che dovevo fare”.

La difesa

La difesa dei Cenci è affidata a Prospero Farinacci. È una difesa disperata. Farinacci sbaglia nell’impostare la difesa sull’accusa di stupro contro Francesco Cenci, accusa di cui non esistono testimoni. Gli stessi Cenci non hanno mai ammesso di aver subito violenze. La stessa Lucrezia non conferma le accuse di tentato stupro sul figlio Curzio. Lo stupro resta non provato. Il processo è finito. La condanna è inevitabile. Il papa vuole una punizione esemplare. Dopo la lettura della condanna Beatrice rivolta al giudice grida: “Nessun giudice potrà restituirmi l’anima. La mia unica colpa è di essere nata… Io sono come morta e la mia anima… non riesce a liberarsi… chi mi potrà garantire che laggiù non ritroverò mio padre”.

Il patibolo

Il patibolo

Alle nove e mezza dell’11 settembre 1599 le porte del carcere di Tor di Nona si aprono. Giacomo e Bernardo vengono fatti salire su due carri e portati al supplizio. Arrivati davanti al carcere Savelli a loro si uniscono Beatrice e Lucrezia. Le donne, accompagnate dai confratelli incappucciati di S. Giovanni Decollato, camminano a piedi davanti ai carri. La strada è gremita di gente. Giacomo viene tormentato con le tenaglie incandescenti già durante il tragitto. Arrivano al patibolo. La prima ad essere giustiziata è Lucrezia: priva di sensi è stesa e decapitata con una spada. Subito dopo è il turno di Beatrice che con tutto il candore e la grazia tipici della sua tenera età, adagia la testa e “ad alta voce invocava il nome di Gesù e Maria, finché la testa si separò dal busto, nel qual’atto si alzò una gamba, con tal furia che quasi buttò li panni in spalla”. Si dice che sua preoccupazione fu quella di sistemarsi le vesti affinché nessuno potesse vederla discinta mentre moriva con dignità a compostezza. Bernardo sviene davanti a tanta crudeltà. Si odono i singhiozzi della folla. “La testa di Beatrice fu involta in un velo come quella della matrigna, e posta in lato del palco; il corpo nel calarlo cadde in terra con gran colpo, perché si sciolse dalla corda…”. Giacomo, a cui non è concesso l’onore nobiliare della decapitazione, urla l’innocenza del giovane fratello. Poi reclina la testa. Viene ucciso con un colpo di mazza che gli sfonda il cranio e il suo corpo, già straziato, viene squartato. Bernardo data la giovane età non viene ucciso, ma è costretto ad assistere all’uccisione dei fratelli e condannato al carcere a vita. I resti dei corpi sono lasciati sul patibolo sino a sera. Poi finalmente ricevono sepoltura.

A seguito dell’esecuzione molte polemiche furono mosse al papa, accusato di aver condannato i Cenci solo per assorbire il loro patrimonio alla Camera Apostolica. Destava sospetto anche l’acquisto da parte del nipote del papa della tenuta più importante dei Cenci, il casale di Torrenova. In realtà la condanna dei Cenci venne proprio dal fallimento dell’operato dei loro protettori e di tutta la clientela su cui credevano di poter contare. Fu questa fiducia a dar loro forza nel proposito di uccidere Francesco, nell’affrontare con presunzione il giudice, nel negare il clima di violenza. Firmarono da soli la propria condanna a morte.

Il mito di Beatrice

La vicenda di Beatrice fu molto seguita dal popolo. Grande era stata la commozione alla vigilia dell’esecuzione, sentito il sostegno datole durante il tragitto al supplizio, sommesso il silenzio con il quale si rese omaggio al corpo decapitato. La folla volle accompagnare il feretro sino a S. Pietro in Montorio, dove la donna aveva dato istruzione di voler essere seppellita. Con queste parole l’agente del duca di Modena riferisce nell’agosto del 1599: “Tutta Roma erasi mossa a compassione della giovane, che non era ancora d’età di diciotto anni, bella più che mediocremente di graziose maniere, et ricca di più di quarantamila scudi di dote. La quale ha mostrato così gran cuore in questi suoi travagli, ch’ha fatto stupire ognuno “. L’11 settembre l’agente mediceo scrive al granduca: “Tutto il popolo corse a piangere sopra il cadavere, fino a mezza notte, e metter candele accese all’interno d’esso. La morì santissimamente, ma protestando e chiamando vendetta a Dio contro Clemente che non ha voluto ascoltarla, e lasciar finir esaminare nelle sue difese”. Beatrice viene omaggiata da subito con funeree poesie. Nel Settecento in una visione del Rinascimento violento e corrotto, è emblema di coraggio. Shelley trasforma Beatrice in un’eroina shakespeariana tormentata da un dolore talmente forte che la porta a un gesto estremo, l’omicidio paterno, fondamentale per raggiungere una serena dignità e una sofferenza affrontata con pathos e tenerezza. Molti riconoscono il volto di Beatrice nel ritratto di Guido Reni, in cui è rappresentata come una sibilla. È l’intensità dello sguardo ciò che colpisce Shelley e Stendhal, uno sguardo imperioso che evoca il dramma di una bellezza violata. Sarebbe stato eseguito nel carcere poco prima dell’esecuzione, su incarico del cardinale Ascanio Colonna. Secondo lo storico d’arte Eduard Safarik lo stesso Caravaggio, nel dipingere la decapitazione di Oloferne, si sarebbe ispirato all’esecuzione di Beatrice; questo sulla base di molti elementi quali la traiettoria degli schizzi di sangue, particolari anatomici e coincidenza tra la data di esecuzione dell’opera e quella del supplizio (1599).

Beatrice viene omaggiata da subito con funeree poesie. Nel Settecento in una visione del Rinascimento violento e corrotto, è emblema di coraggio. Shelley trasforma Beatrice in un’eroina shakespeariana tormentata da un dolore talmente forte che la porta a un gesto estremo, l’omicidio paterno, fondamentale per raggiungere una serena dignità e una sofferenza affrontata con pathos e tenerezza. Molti riconoscono il volto di Beatrice nel ritratto di Guido Reni, in cui è rappresentata come una sibilla. È l’intensità dello sguardo ciò che colpisce Shelley e Stendhal, uno sguardo imperioso che evoca il dramma di una bellezza violata. Sarebbe stato eseguito nel carcere poco prima dell’esecuzione, su incarico del cardinale Ascanio Colonna. Secondo lo storico d’arte Eduard Safarik lo stesso Caravaggio, nel dipingere la decapitazione di Oloferne, si sarebbe ispirato all’esecuzione di Beatrice; questo sulla base di molti elementi quali la traiettoria degli schizzi di sangue, particolari anatomici e coincidenza tra la data di esecuzione dell’opera e quella del supplizio (1599). Nell’800 Beatrice è angelicata, o all’opposto appare come una bellezza infernale. È la distruttività di Francesco a rovinare il candore della figlia, ad umiliarla, a portarla alla perdizione. È simbolo di una virtù oltraggiata e di un destino ingrato. Il Romanticismo osanna Beatrice. Diventa icona della lotta contro la corruzione della Chiesa e lo strapotere del papa. Ancora durante il Risorgimento la sua storia si diffonde attraverso il dramma teatrale. Nel Novecento Antonin Artaud le fa dire: “Accetto il parricidio ma nego la colpa”, Alberto Moravia ne mette in evidenza la rassegnazione davanti a un destino che incombe su tutta una stirpe e al quale non può sottrarsi. Alla decisone di intitolarle una strada tra piazza Cenci ed il Lungotevere i consiglieri cattolici insorgono: è uno scandalo intitolare una strada ad una parricida confessa. Ancora una volta Beatrice è condannata dalla Chiesa.

Nell’800 Beatrice è angelicata, o all’opposto appare come una bellezza infernale. È la distruttività di Francesco a rovinare il candore della figlia, ad umiliarla, a portarla alla perdizione. È simbolo di una virtù oltraggiata e di un destino ingrato. Il Romanticismo osanna Beatrice. Diventa icona della lotta contro la corruzione della Chiesa e lo strapotere del papa. Ancora durante il Risorgimento la sua storia si diffonde attraverso il dramma teatrale. Nel Novecento Antonin Artaud le fa dire: “Accetto il parricidio ma nego la colpa”, Alberto Moravia ne mette in evidenza la rassegnazione davanti a un destino che incombe su tutta una stirpe e al quale non può sottrarsi. Alla decisone di intitolarle una strada tra piazza Cenci ed il Lungotevere i consiglieri cattolici insorgono: è uno scandalo intitolare una strada ad una parricida confessa. Ancora una volta Beatrice è condannata dalla Chiesa.

Nel Museo criminologico di Roma si conserva la spada con cui furono decapitate Beatrice e Lucrezia. Fu rinvenuta nel greto del Tevere durante lavori di scavo, nel punto in cui si ergeva il patibolo delle esecuzioni e si trovavano i magazzini che custodivano gli attrezzi del boia. La datazione dell’arma coincide.

L’ultimo oltraggio

1798. Roma è occupata dalle truppe francesi. È dato ordine ai soldati di recuperare casse di piombo per fonderle anche a costo di sperperare le ossa degli estinti.

Secondo la testimonianza del pittore Vincenzo Camuccini che assistette all’episodio mentre lavorava al restauro della Trasfigurazione di Raffaello, alcuni soldati guidati da uno scultore loro connazionale, entrati nella chiesa di San Pietro in Montorio, iniziarono a spaccare le lastre dei sepolcri poste sul pavimento. Uno di loro aprì la cassa di Beatrice e s’impossessò del vassoio d’argento sul quale era stata deposta la testa della giovane. Lo scultore, preso il teschio, incurante delle proteste di Camuccini, si allontanò lanciandolo in aria per gioco.

La storia di Beatrice ha comunque oltrepassato la storia. Si dice infatti che ogni 11 settembre a Roma quando “scocca la mezzanotte, un’eterea figura femminile passeggia lungo Ponte Sant’Angelo. Si affaccia sul fiume Tevere, poi torna a camminare silenziosamente. Fra le candide mani tiene la sua testa, recisa dal corpo molti secoli or sono”. La fanciulla cammina lentamente, con una calma ed eleganza tali da non suscitare paura ma solo un’enorme tristezza in chi la incontra. Dice di chiamarsi Beatrice. Beatrice Cenci.

Storia del processo

Storia del processo

Ritornando invece ai fatti, va detto che la causa Cenci non fu trattata da un tribunale ordinario. Dato il rilievo della famiglia, il papa istituì un tribunale speciale, nominando giudice deputato Ulisse Moscati. Terminato il processo, l’incartamento con gli atti fu conservato e tenuto segreto presso la cancelleria criminale del tribunale del Vicario sino al XIX secolo. Nel 1839 fu deciso di eliminare le carte criminali del Vicariato concernenti cause di costume, perché ritenute poco importanti. Ovviamente furono distrutti anche gli atti del processo Cenci lì conservati. Dalla decisone all’eliminazione passarono un paio d’anni, durante i quali Agostino Stramazzi, impiegato giudiziario addetto agli archivi, rendendosi conto dell’importanza del documento, copiò l’originale. È grazie al suo lavoro che si è conservata la documentazione processuale. L’apografo Stramazzi è oggi conservato all’Archivio di Stato di Roma.

Del processo ai Cenci esistono altri due apografi. L’apografo Maccarani è attualmente conservato all’Archivio Storico Capitolino. Fu donato nel 1955 dalla contessa Savorgnan di Brazzà, erede dei Cenci. Si tratta della copia della prima parte del processo. Consta di 1226 pagine e contiene tutte le deposizioni che vanno dal 5 novembre 1598 al 24 maggio 1599. Sappiamo dell’esistenza di un apografo Sampieri che doveva contenere gli atti a partire dal 13 gennaio 1599 in avanti, quindi la seconda parte del processo. Fu visto e consultato nel 1860 da Giuseppe Spezi a casa Sampieri, altri eredi dei Cenci. Di questo apografo però si sono perse le tracce, è probabile sia stato acquistato da un collezionista privato. Alla fine dell’800 infatti metà dell’archivio Cenci ereditato da questa famiglia fu venduto. L’apografo Maccarani dovrebbe essere la parte richiesta e consegnata alla famiglia durante il processo per preparare la difesa, mentre l’apografo Sampieri quella richiesta a fine processo.